沉浸式藝術 及當代展覽的下一步,將何去何從?

記憶中,過去有段時間,可以看到許多經典作品空運來台借展。莫內花園、驚艷米勒、華麗巴洛克,還有從馬內到畢卡索的國外館藏經典展。那是小時候特別難得,能夠目睹傳說中藝術史真跡的機會。近年來,在美術館看展,似乎不再是相同的情景了。

新一代的策展人和創作者,在聲音、視覺與空間中,探索著如何更進一步投入藝術的欣賞。就算是平常不去美術館或畫廊的人,也可能在螢幕上參與這一切──人們熱衷於各式各樣沉浸在光影中的展覽自拍照。根據 國外文章 在去年底的統計:「 沉浸式藝術 」的標籤,在千禧世代習慣追隨演算法的 TikTok 上,觀看次數超過 9900 萬次,在 Instagram 上,觀看次數則接近 50 萬次。

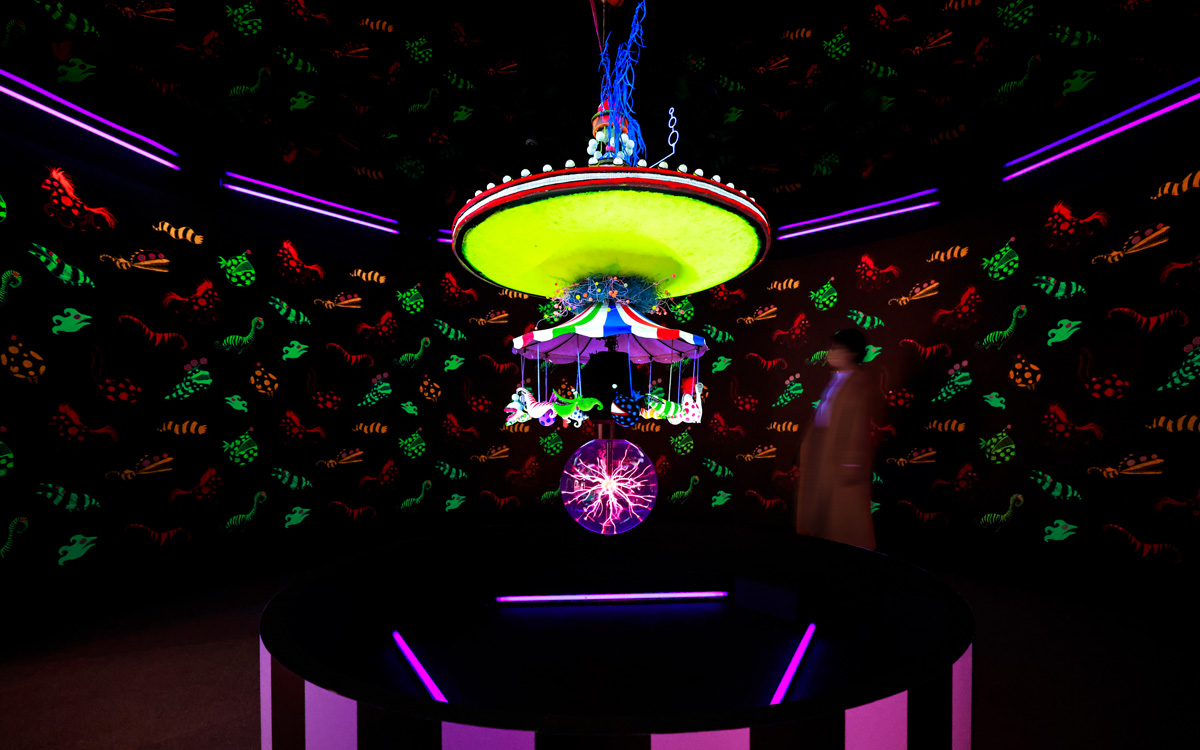

我們曾經 採訪 的西班牙提姆波頓工作室(Tim Burton Production),也走過類似的軌跡。2009 年提姆波頓在美國紐約現代美術館(MoMA)首展,集結歷來共七百多件作品,創下 81 萬參觀人次的驚人記錄。這個展覽 2014 年開始全球巡迴,2022 年來到台灣。當時展覽經理 Brandi Pomfret 告訴我們,巡迴的旅程很可能就在 2024 滿十周年時畫下句點。工作室已有新型態的策畫,相較於上百件浩繁的作品與手稿真跡,新展作品預計只有 150 件左右,是更符合時代趨勢的光影沉浸式展覽。

這樣的風潮可能是如何誕生的?究竟當代觀眾想要的是什麼?這裡為大家整理出幾個觀察面向與實例。

從體驗開始,草間彌生無限《鏡屋》與永不淋濕的《雨屋》

早在 1970 年,未來學家阿爾文(Alvin)與海蒂托夫勒(Heidi Toffler)就在他們的著作《未來的衝擊》(Future Shock) 中預言般提及一個新概念「體驗產業」──消費者將像收藏物件那樣,熱情地收集體驗。而 2010 年代迅速發展「體驗經濟」,一開始可能與 2007 年正式上市的 iPhone 大有關聯。人們在變革生活的手機使用中,尋找意義與身分認同。於此同時,許多人也希望在整天盯著螢幕與指尖觸控之外,使用自己更多的感官,開創更多的體驗。

日本藝術大師草間彌生(Yayoi Kusama)亦是此趨勢的先行者之一。在 巴賽爾藝術展一文 中,代理這位藝術家已逾幾十年的倫敦藝廊 Victoria Miro,其聯合總監 Glenn Scott-Wright 回憶大師曾說:「我想讓我的藝術無處不在,直到永遠。」這樣無限擴大的夢想,如今與網路社群媒體相遇了。

人們分享資訊的方式,已從根本上發生改變。草間彌生的藝術主張,正好有著與此相應的魅力。起源於 1960 年代的「鏡屋」,近年持續吸引世界各地的觀眾,到場排隊幾個小時,然後在這令人目眩神迷的鏡面空間待個幾分鐘,打卡留下體驗的紀念。

2012 年《雨屋》(Rain Room)在巴比肯藝術中心(Barbican)首次亮相,是另一個重點時刻。這件作品營造出一場室內的傾盆大雨,而人們可以穿梭其中,(依靠感測器)而奇蹟地不被淋濕。公共空間連結了藝術與科技對於大眾的吸引力,也開啟轟動的國際巡展。

這個創意出自當時還不為人知的蘭登國際工作室(Random International),最初的想法是為了觸及「普通體驗的界限」。「沉浸在一場暴風雨中,但不受其影響,這兩者之間的脫節實際上會是什麼感覺,我們不知道它會把我們帶到哪裡。」創作團隊如此詮釋道。

吸引更多人的互動與回憶

在「 沉浸式藝術 」這個迅速發展的領域中,要如何看待藝術家集中於個人內心世界,與當代觀眾普遍於現場拍照的兩種需求?

日本數位藝術團隊 teamLab 展現的,是積極追求「互動」與「集體」的體驗。這是線上無法獲得的東西之一。單獨一人進入他們作品空間的效果,可能沒有一群人在裡頭互動來得好。他們對製作衍生商品也無太大興趣,因為除了體驗本身,觀眾至多只能帶走自己身處作品其中的照片。

teamLab 的沉浸式美術館 Borderless 與持續擴展的空間據點,每年吸引大量遊客。這為「沉浸式藝術」帶來具有啟示性的商業模式,位於美國邁阿密的 Superblue 也借鑒了這種模式。今年初 Borderless 亦於日本嶄新的地標 東京麻布台之丘重新開幕,並帶來新作。

有一種說法是,「 沉浸式藝術 」可以讓藝術變得更容易親近。在公部門資源分配中,愈加依賴觀眾人數計次的公共藝術機構、期待向更多人推廣的藝術歷史,因此加入吸引人潮的「 沉浸式體驗 」。例如國際間風行的光影藝術展,聚焦視覺風格鮮明的梵谷,或是本身就著重光影關係的印象派,皆成為近年藝術展覽的顯學。

反省科技 並重現有機世界的虛擬實境

從觀眾再回到策展人與創作端。幾個世紀以來,藝術家們一直在探索媒介的屬性和條件。科技藝術也是如此。除了專注拓展人類體驗的科技可能性,我們也來到反思其影響的重要時刻。蘭登國際工作室言明他們的想法:「經過幾千年的熱忱探索,(人類)非常突然且戲劇性地,開始努力駕馭我們借助科技所帶來的複雜性。」

例如 Superblue 與 BMW 近年創作的裝置《No One is and Island》(2020),使用機器人技術與現代舞,研究人類和機器之間潛在的同理心(更多相關主題探討,可見 2023 年採訪專文〈當代科幻的存在與真實 | 北美館「 未來身體:超自然雕塑 」〉,對於電繪與 3D 列印等影響的「藝術家4.0」)。

這一代的創新者正運用沉浸式技術,向另一個方向探索,重新連接並放大 21 世紀生活中缺乏的有機世界。例如丹麥藝術家 Jakob Kudsk Steensen 的裝置作品《Berl-Berl》,背後的技術由藝術家自 1990 年代末開始玩的虛擬實境遊戲發展而來。在受到濕地生態系統和古代民俗研究的啟發下,他創造出一個發自內心的原始沼澤,「作為人類,我們需要感覺和情感來認識與世界的聯繫。聲音、色彩、運動、合作——這些都是數位媒體的屬性。你可以放慢時間,看到肉眼無法看到的事物,創造強大的儀式感體驗。」

荷蘭工作室 DRIFT 也使用其內部開發的技術進行創作,例如在紐約 The Shed 舉辦的「Fragile Future」展覽。指涉著人類的自然棲息地,這裡的裝置包括旋轉的燈光雲團、複製了隨風散落的榆樹種子運動等。DRIFT 工作室的創始人說:「人們太被禁錮在自己的頭腦中,與身體和地球脫節。我們提供的空間讓這些體驗變得容易。作品以運動為中心,模仿自然界的自然節奏,並將其與心跳、呼吸等身體節奏同步。」

藝術仍須精神層次,我們才能感覺自己身處其中

如今「沉浸式」這一詞,國內外皆出現過度濫用的現象。流行語有時只是一種懶惰或藉口──很多被稱為「沉浸式」的東西,仍只是讓人去觀看,遑論令我們感覺自己身處其中、受到這些藝術的啟發。

根據國外觀察,疫情的隔離,更加速了大眾對於多重感官體驗與集體邂逅的需求。在各式沉浸式展覽提供上述便利性的同時,我們也不得不留意,當一個人想著可以在社交媒體上獲得多少讚時,與專注深受一件藝術品感動的體驗,卻是背道而馳的事情。

如果更多觀眾互動的需求仍然存在,下一階段,我們將迎接什麼樣的展覽或新詞彙?

比起「物件」更喜歡的是「體驗」,也包含著科技的反省與身心靈連結。回歸一切的核心,我們依然渴望的是精神上的收穫或快樂。無論那將被命名為什麼,從體驗開始,也終將回歸體驗的意義。

text|Melody TU

參考資料|itsnicethat.com、artbasel.com

延伸閱讀